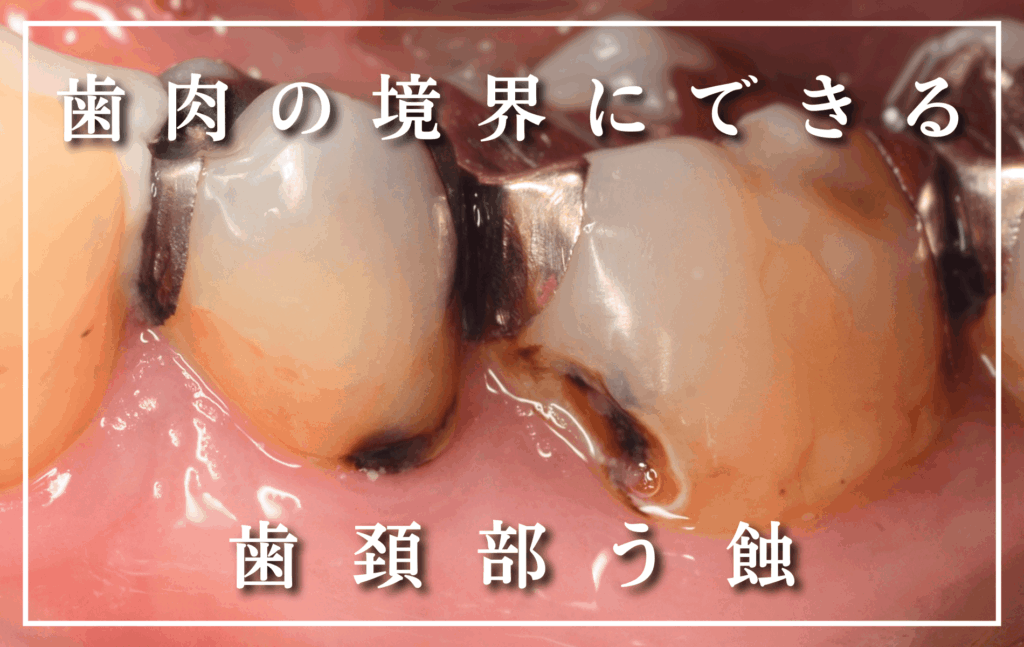

歯肉の境界にできる虫歯「歯頚部う蝕」とは?

2025/11/17

歯頚部う蝕とは何か?

歯頚部う蝕とは、その名の通り、歯の「歯頚部」、つまり歯と歯ぐきの境目にできるむし歯のことです。

この部分は、もともと歯の表面を覆う最も硬い組織である「エナメル質」が薄く、さらに歯ぐきが下がって歯の根っこの部分(歯根)が露出している場合は、エナメル質よりも柔らかい「セメント質」がむき出しになっています。

セメント質は、エナメル質に比べて酸に溶けやすく、むし歯菌が出す酸によって非常に早く溶かされてしまいます。

そのため、一度歯ぐきが下がって歯根が露出すると、歯頚部う蝕のリスクは格段に高まってしまいます。

歯頚部う蝕の主な原因

加齢や歯周病によって、歯肉が下がる

年齢を重ねるにつれて歯肉が少しずつ下がり、歯の根元が露出します。

この部分はエナメル質ではなく象牙質でできており、酸に弱いため虫歯になりやすいのです。

過度なブラッシング

硬い歯ブラシでゴシゴシ強く磨いていると、歯頚部の表面が摩耗してしまい、象牙質が露出します。

これを「くさび状欠損」といい、そこから虫歯が広がるケースも多くあります。

プラーク(歯垢)の蓄積

歯と歯ぐきの境目はブラシが届きにくく、プラークがたまりやすい部位です。

プラーク内の細菌が糖を分解して酸を出し、エナメル質よりも柔らかい象牙質をどんどん溶かしていきます。

口腔乾燥や唾液の減少

唾液には再石灰化(虫歯の修復)や中和の役割がありますが、加齢や薬の副作用で唾液量が減ると、虫歯のリスクが高まります。

歯頚部う蝕の診断が難しい理由

歯頚部う蝕は、見つけづらい、診断が難しいう蝕としても、知られています。

何故でしょうか?

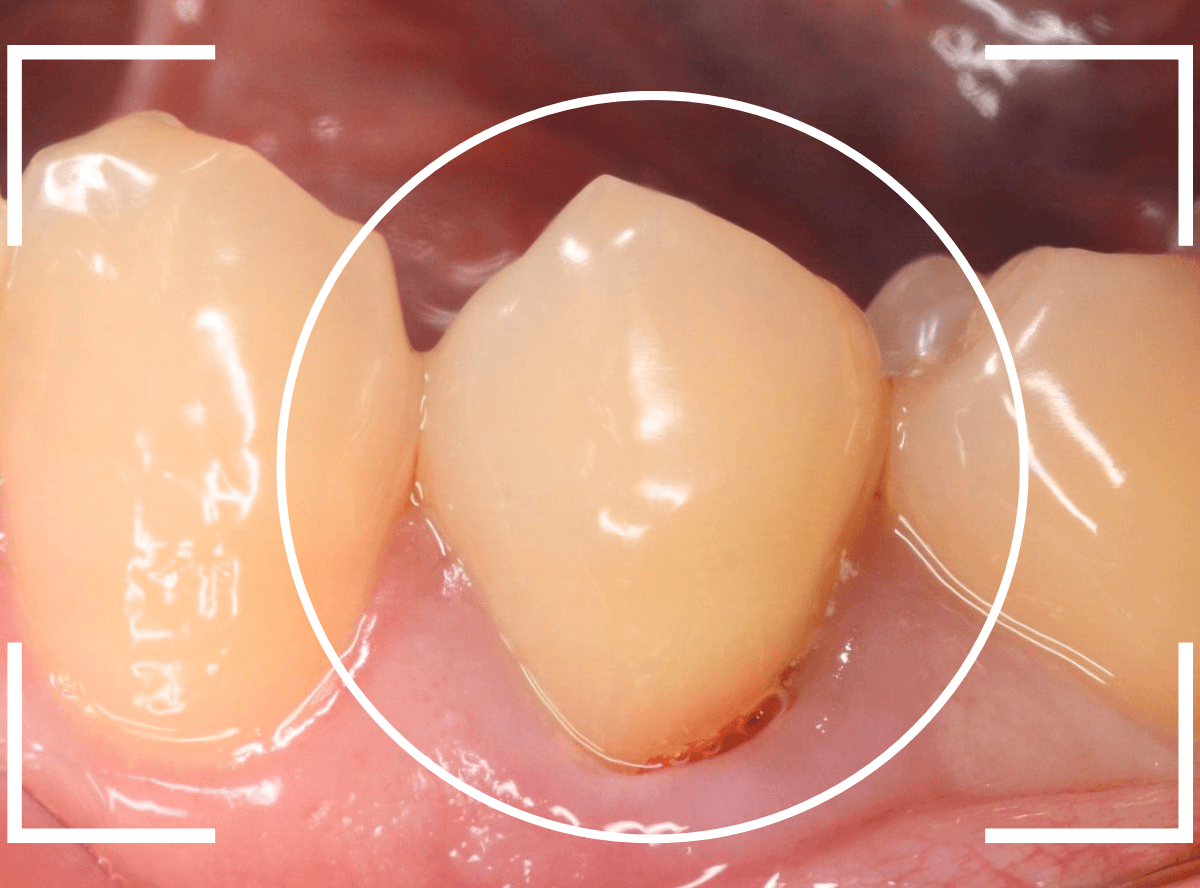

1.肉眼での確認が難しい位置にある

歯頚部(歯と歯ぐきの境目)は暗くて細かい部位のため、光が届きにくく、口を開けた状態でも見えにくい位置にあります。

また、虫歯がごく浅い段階では着色程度にしか見えず、見逃されることも少なくありません。

2. 見た目の変化が分かりにくい

一般的なむし歯では、黒い点や穴が開いているなど、比較的わかりやすい見た目の変化が現れることが多いですが、歯頚部う蝕ではそうでない場合があります。

初期段階では、歯の表面が少し白っぽく濁る「白濁」として現れることがありますが、これは非常に見分けがつきにくいです。

また、着色や茶渋と見間違えてしまうことも少なくありません。

3.他の症状と紛らわしい

歯頚部う蝕は、進行すると冷たいものがしみたり、歯磨きで痛みを感じたりする知覚過敏とよく似た場所、症状で起こります。

知覚過敏はむし歯でなくても起こるため、「ただ知覚過敏かな?」と自己判断してしまい、むし歯の発見が遅れるケースが多々あります。

歯がしみる原因がむし歯なのか、それともむし歯ではない知覚過敏なのかを見極めるのが難しい場合があるのです。

また、歯頚部には、不適切なブラッシング圧などによって歯の表面が物理的に削れてしまう「楔状欠損(くさびじょうけっそん)」ができることがあります。

これも見た目がむし歯に似ていることがあり、どちらであるかを見分けるには専門的な知識が必要です。

また、楔状欠損があると、そこにプラークがたまりやすくなり、むし歯を併発していることも珍しくありません。

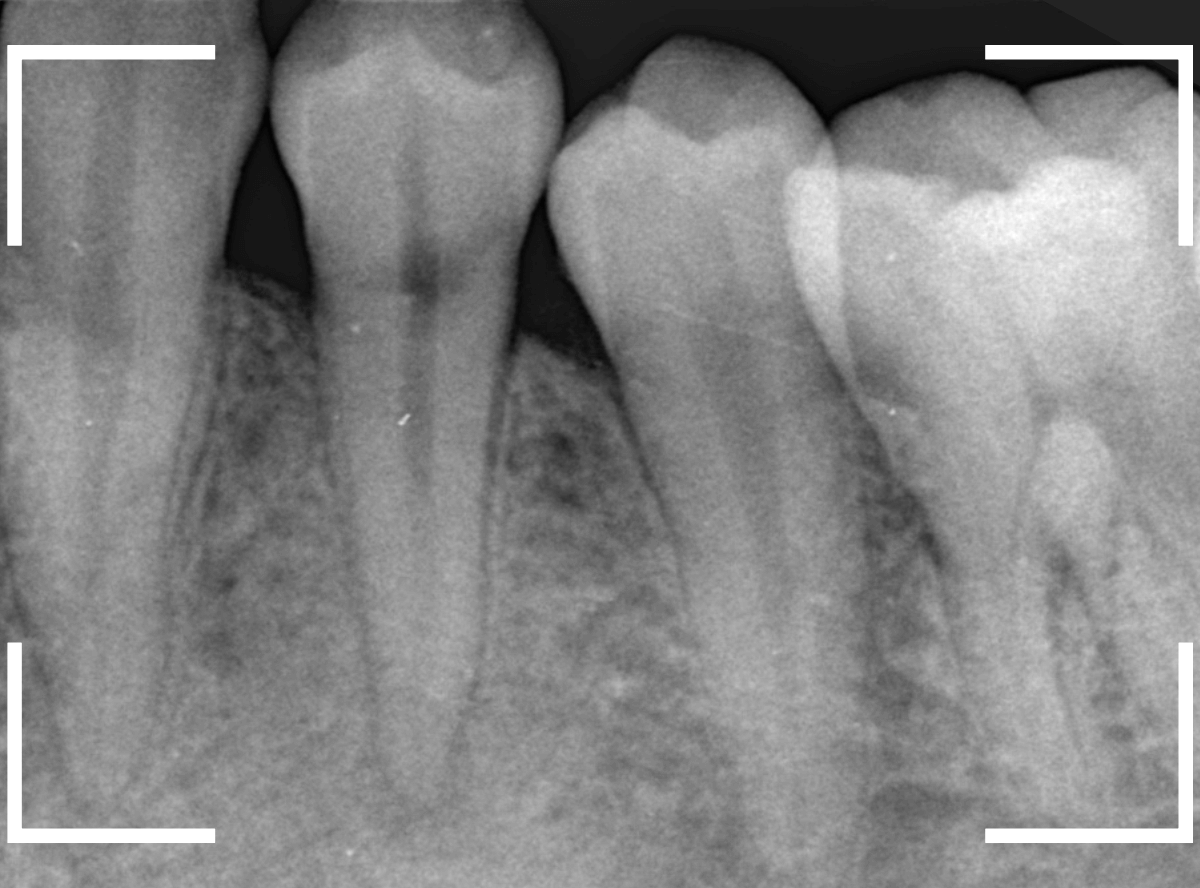

4. レントゲン写真での診断が難しい場合がある

虫歯の診断に非常に有効なレントゲン写真ですが、歯頚部う蝕に関しては限界があります。

レントゲン写真は2次元の画像です。

歯頚部う蝕は3次元的に進行するため、X線の照射方向によっては、う蝕が小さく見えたり、完全に隠れてしまったりすることがあります。

特に、唇側(唇に近い側)や舌側(舌に近い側)にできたう蝕は、進行がわかりづらい事が多いです。

5. 進行が早いセメント質にできることがある

歯頚部う蝕は、歯ぐきが下がって露出した歯根の表面に位置するセメント質に発生することがあります。

セメント質の特性

セメント質は、歯の表面を覆うエナメル質に比べて、酸に非常に弱いという特性を持っています。そのため、むし歯菌が出す酸によって、エナメル質にできるむし歯よりもはるかに早く進行してしまうことがあります。

急速な進行

進行が早いため、患者さんが症状に気づいた時にはすでにかなり進行している、というケースも少なくありません。

6. 患者さんが気づきにくい

上述した理由から、患者さん自身が歯頚部う蝕に気づくのは非常に困難です。

症状の曖昧さ

初期症状である白濁や軽い知覚過敏は、患者さん自身が「むし歯だ」と判断できるほど明確ではありません。

日々のケアの盲点

歯頚部は歯ブラシが届きにくく、意識して磨かないと汚れが残りやすい場所です。そのため、日常のセルフケアではなかなか異変に気づきにくいのです。

高齢者のリスク

唾液の分泌量減少や歯ぐきの退縮など、加齢による変化で歯頚部う蝕のリスクが高まる一方で、ご高齢の方は感覚が鈍くなったり、口腔内の変化に気づきにくくなることもあります。

歯頚部う蝕は治療も難しい理由

正確な診断が難しい歯頚部う蝕ですが、治療も難しい事が多いです。

位置が浅く狭いため、器具が届きにくい

歯頚部は歯と歯ぐきの境目にある細いスペースなので、虫歯を削る器具(バー)やつめ物をつめる器具(レジン充填器)が入りにくいため、治療が困難な場合も多いです。

唾液や出血で接着が不安定になりやすい

歯頚部う蝕にはコンポジットレジン治療を行う事が多いですが、レジンと歯を接着するためには、歯の周囲をしっかり乾燥させる必要がありますが、この部位は歯肉に近いため、治療中に唾液がたまりやすかったり、出血しやすく、接着不良が起こりやすくなります。

接着力が不十分だと、短期間で脱落・再治療になるリスクが高くなります。

歯肉との境目に近く、歯周トラブルの影響を受けやすい

歯周病や歯肉炎があると、治療部位に炎症や腫れが起こりやすく、治療の成功率を下げます。

また、治療後に歯ブラシが当たらなかったり、清掃不良が起きると、再発のリスクが格段に高まります。

実際の治療例 神経をとらなければいけないほど、大きな虫歯がわからない

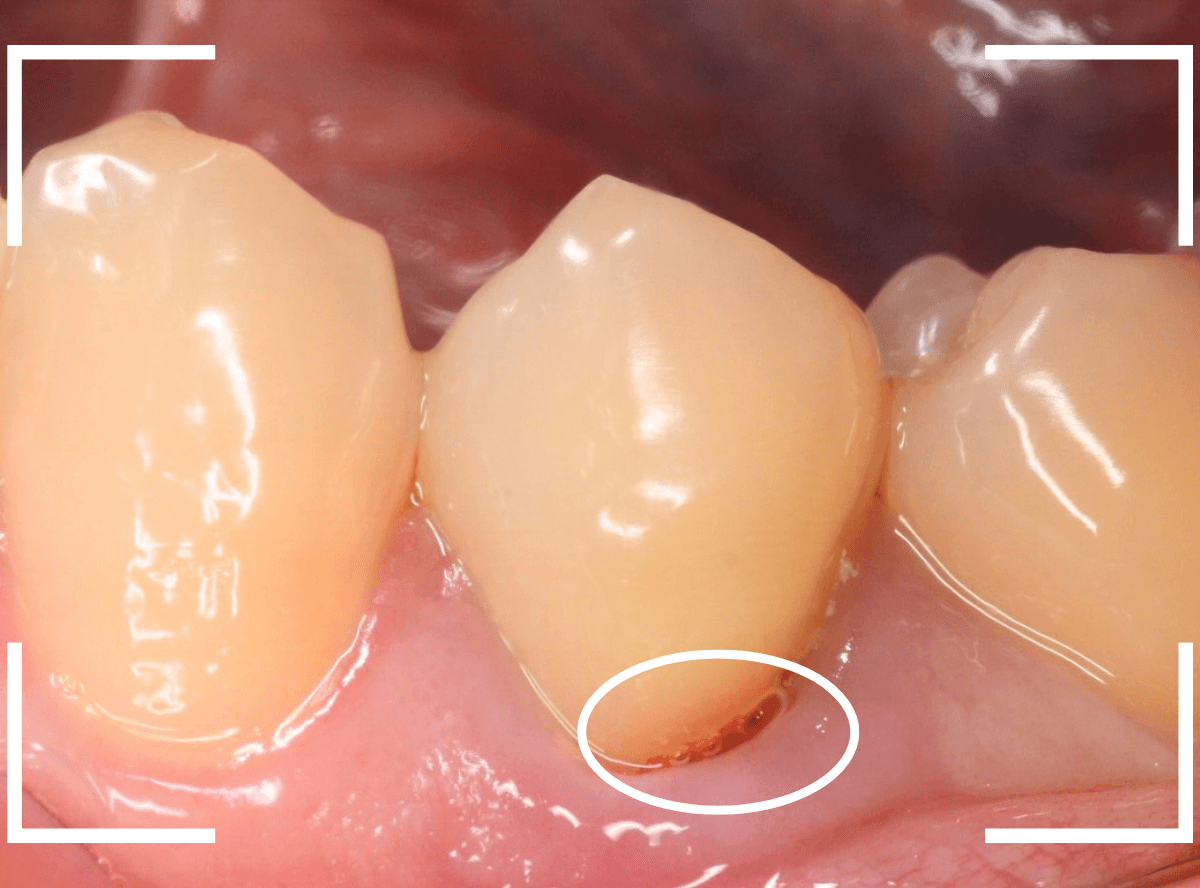

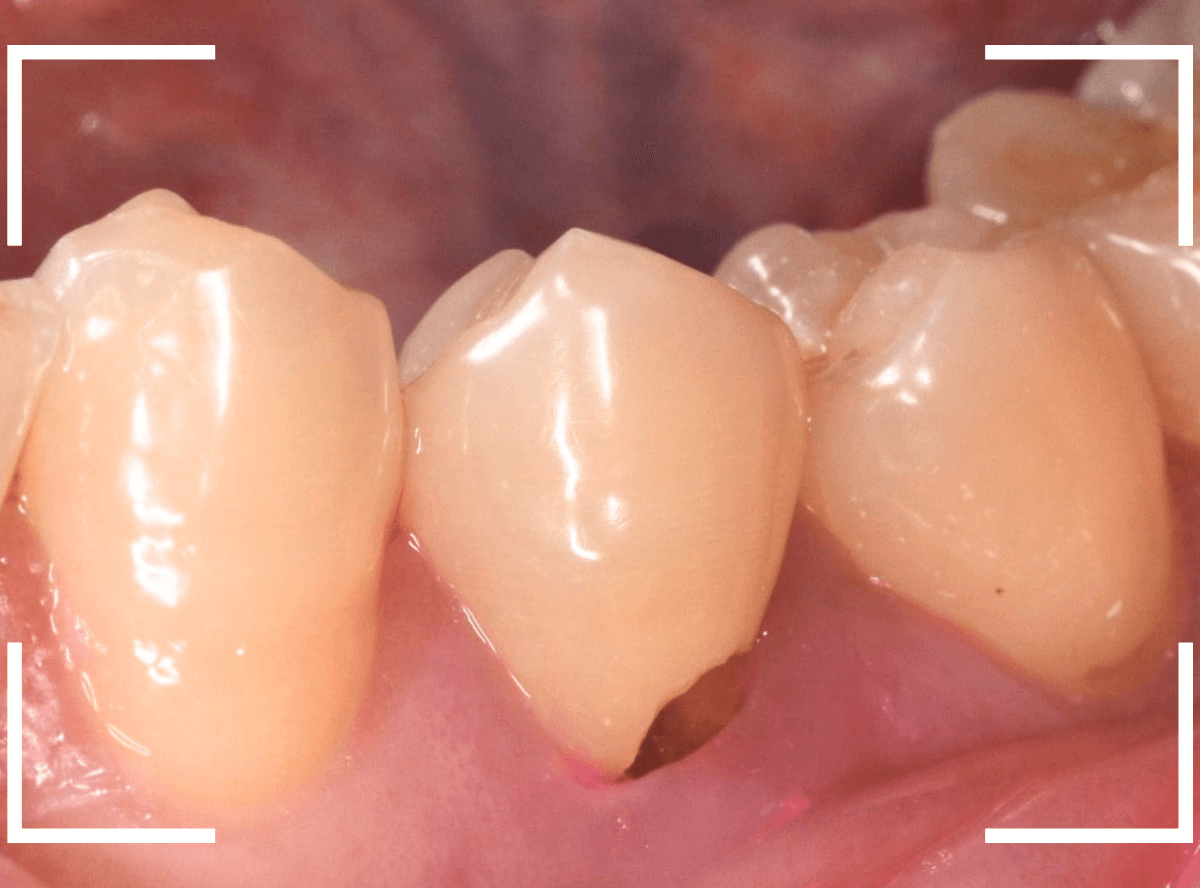

「歯がとても痛む」という患者さんが来院されました。

初見では、特に大きな虫歯や歯周病という感じではありませんでした。

しかし、ピンセットで歯を叩くと、確実にこの歯で反応があります。

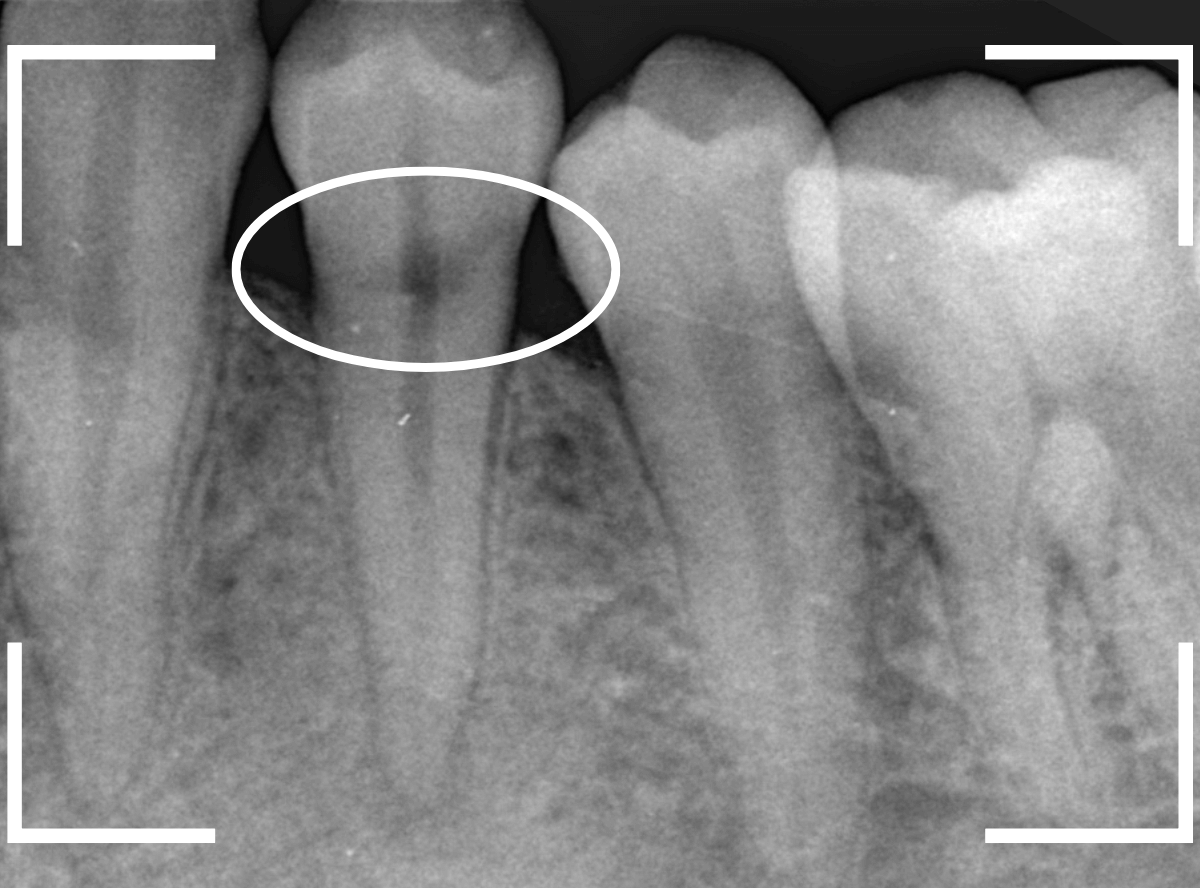

レントゲン写真でも、大きな虫歯などはなさそうな感じです。

もう一度歯を確認すると、つけ根がうっすらと虫歯っぽいです。

これかな?しかし、風をかけてもしみません。

うーん。。。

レントゲン写真ももう一度確認してみます。

もしかすると、歯肉の中で虫歯が広がってるのかもしれません。

側面からの虫歯ですので、どれくらい虫歯が深いのかはこの写真からはわかりません。

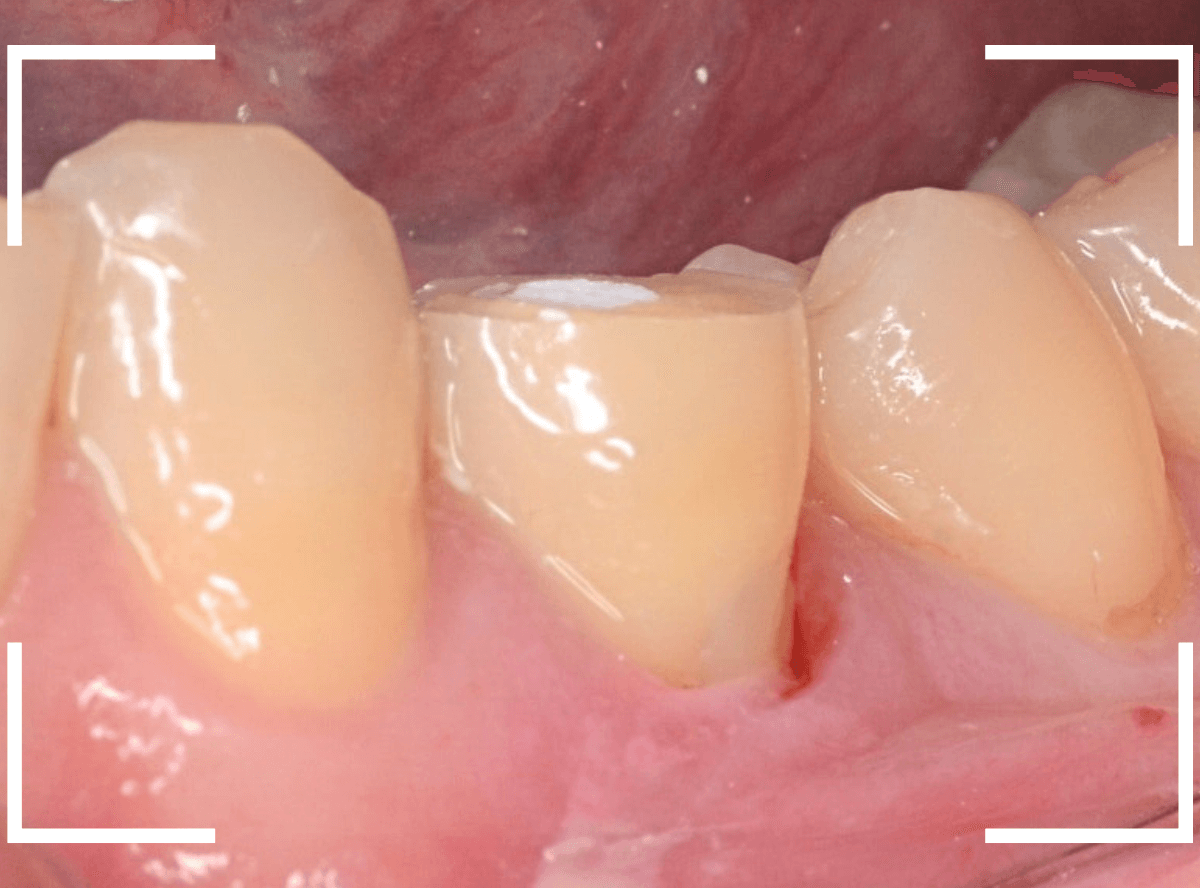

患者さんに状況をお話しし、麻酔をして慎重に歯を削って調べてみると、神経まで達する虫歯でした(><)

これが痛みの原因で間違いなさそうです。

しみるなどの症状が出る事なく、歯の側面が神経まで達する虫歯になる事は珍しいです。

虫歯と神経を除去し、蓋をして何回か、神経の治療が続く旨ご説明し、今日は治療終了です。

今回は、明確な痛みがあったためにまだ診断がつきやすかったですが、そうでない事もあります。

虫歯の診断も奥が深いです。

ここまでこのブログを読んでいただいた、歯の治療に関心の高いあなたのご来院、お待ちしています。

https://kp-dental.com/Reservation

今後ともよろしくお願いします。

高円寺PAL歯科医院 :https://kp-dental.com/

〒166-0003 杉並区高円寺南4-25-4 RESTA高円寺3F

電話:03-6383-1963

電車でお越しの方:

JR線 高円寺 駅南口より 徒歩2分