本当は怖い、歯ぎしりのはなし

2025/11/17

歯ぎしりって、何ですか?

こんにちは、高円寺PAL歯科医院の新井です。

歯ぎしりとは、意識せずに行う歯の接触や運動のことで、医学的には「ブラキシズム(bruxism)」と呼ばれています。

日本人の約7~8割が、無意識のうちに何らかの歯ぎしりをしているといわれています。

その多くが睡眠中に起きているため、自覚がないまま放置され、知らぬ間に歯や顎、全身に大きな負担をかけています。

自覚がないのが大変やっかいなところで、お口の中の状況から、私のクリニックで歯ぎしりを指摘し、治療を提案しても、

「そうなんですね~(興味なし)」

「そんな事、言われたことないです(否定)」

と、言われてしまう事もあります。

こんな症状がある方は、歯ぎしりの可能性が

歯に現れる症状

歯ぎしりによって最もダメージを受けるのは、やはり「歯そのもの」です。

強い力で歯をこすり合わせたり、噛みしめたりすることで、

歯の表面がすり減って平らになる(咬耗)

歯に小さなひびが入り、やがて割れる

詰め物や被せ物が外れる、欠ける

歯の神経が刺激され、知覚過敏になる

過度な力で歯の根が折れてしまう(歯根破折)

といったトラブルが起こることがあります。

特に、奥歯にヒビが入ると抜歯が必要になるケースもあるため、放置は危険です。

顎・口まわりに現れる症状

歯ぎしりは、歯だけでなく「顎の関節」や「周りの筋肉」にも負担をかけます。

朝、口を開けると顎がだるい・痛い

口の開け閉めで「カクッ」と音がする

大きく口を開けるのがつらい

頬の筋肉(咬筋)が張って、顔が四角く見える

こうした症状は、顎関節症や筋肉疲労が進んでいるサインです。

ひどくなると、あくびや食事もつらくなるなど、日常生活に支障が出ることもあります。

全身に現れる症状

歯ぎしりは「口の中の問題」と思われがちですが、実は身体全体にもさまざまな影響を与えることがあります。 たとえば、

緊張性頭痛(頭がズーンと重い)

肩こり・首のこり(筋肉の緊張)

耳の詰まり感・耳鳴り(顎関節が耳の近くにあるため)

寝ても疲れがとれない(睡眠の質の低下)

自律神経の乱れ(イライラ・集中力低下)

などが代表的です。

原因不明の不調が実は「寝ている間の歯ぎしりによるもの」だった、というケースも考えられます。

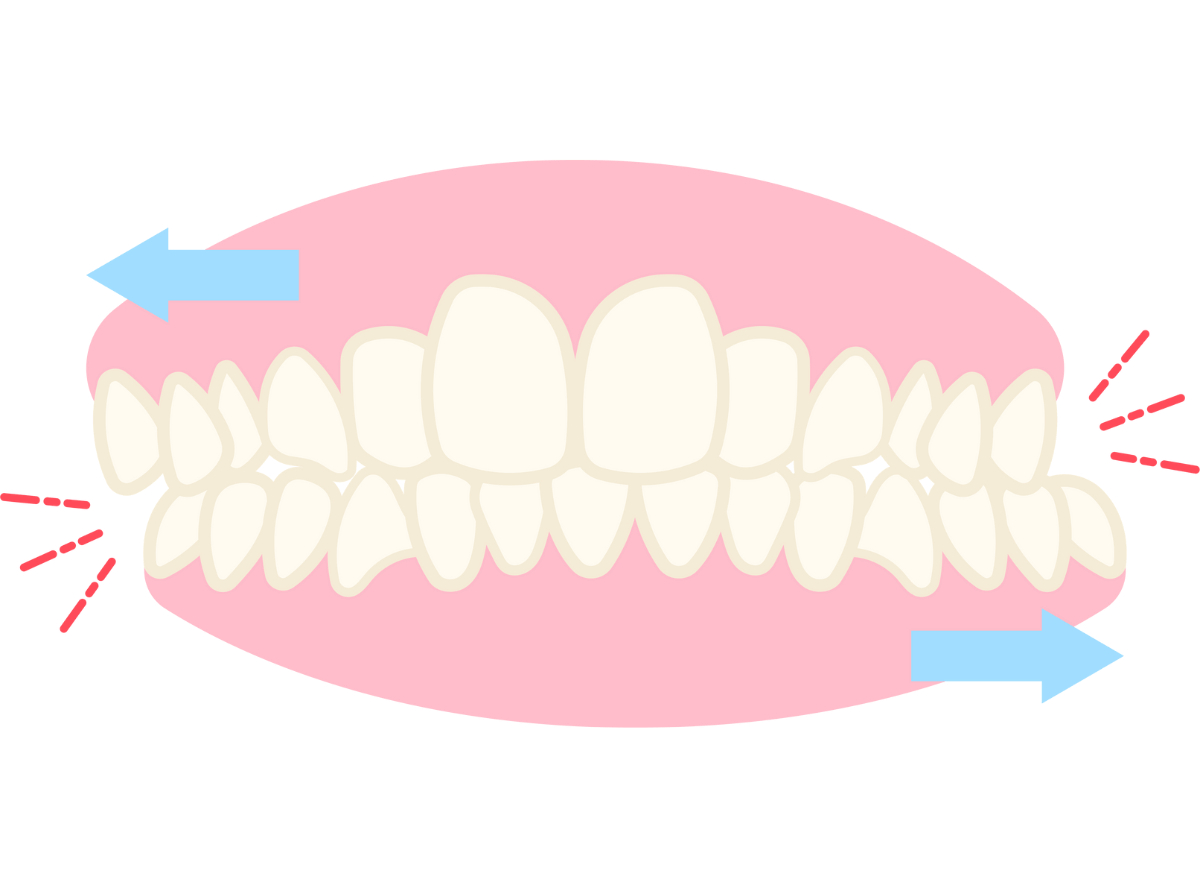

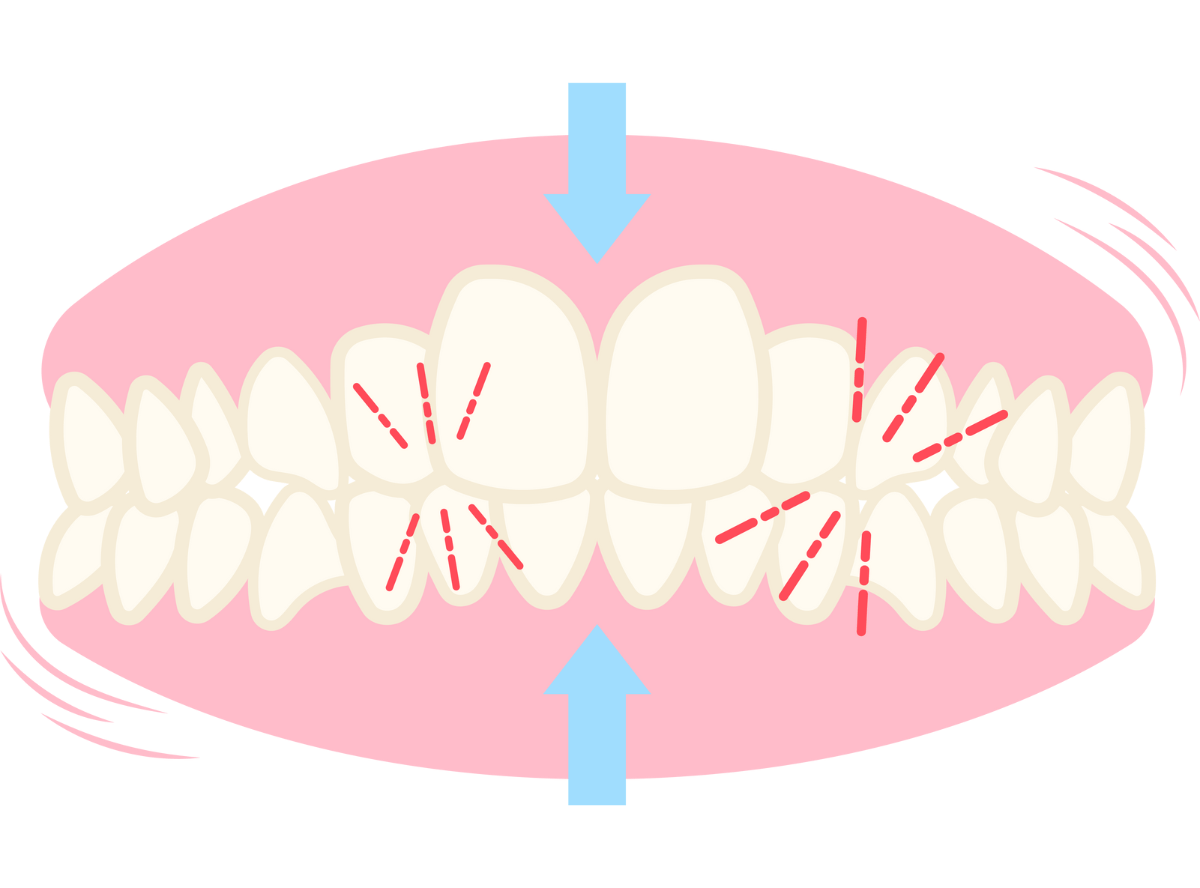

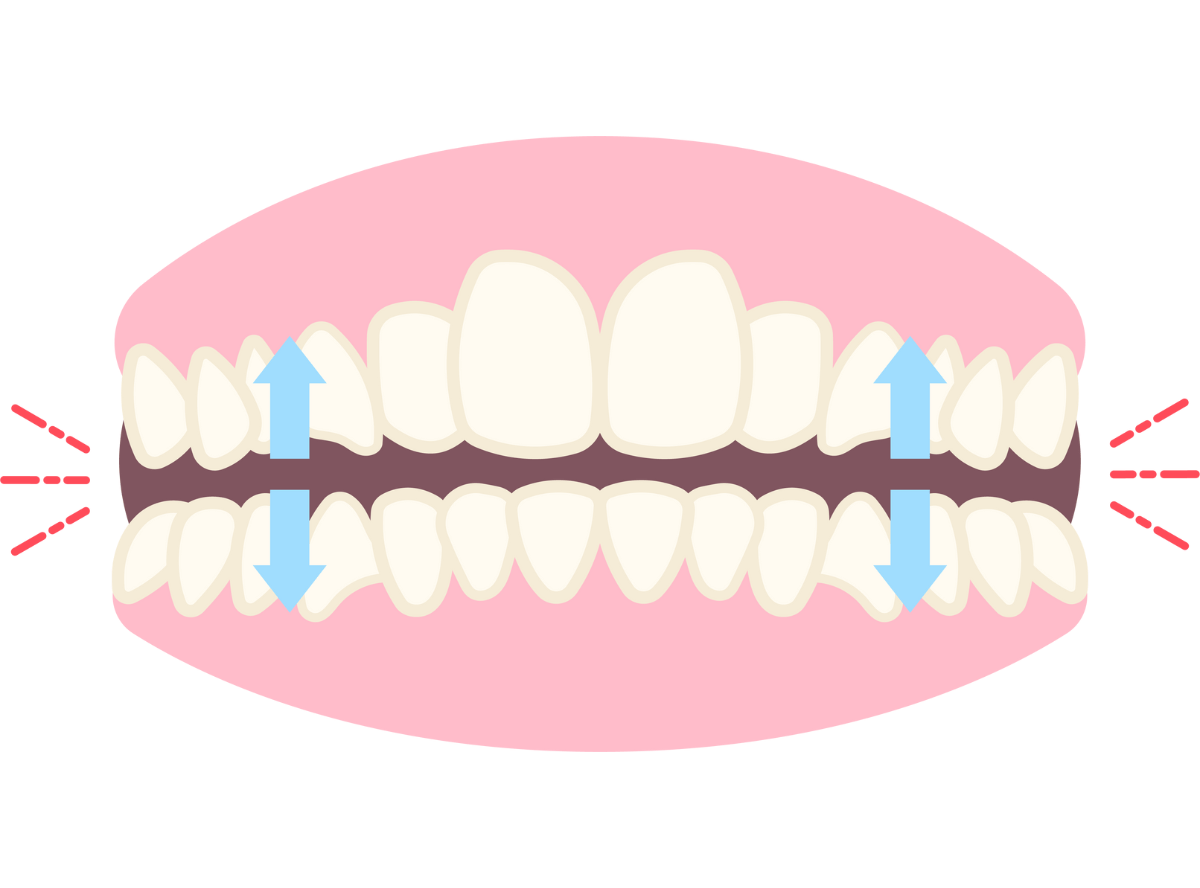

歯ぎしりの種類

歯ぎしりは、その動きによって3つのタイプに分類されます。

| 種類(名称) | 特徴・動き | 主な影響 |

|---|---|---|

| グラインディング | 歯をギリギリと横にこすり合わせる | 歯のすり減り、詰め物・被せ物の破損、知覚過敏の原因 |

| クレンチング | 強くグッと噛みしめる | 顎関節症、筋肉の疲労、頭痛、肩こり |

| タッピング | 歯をカチカチと小刻みに打ち鳴らす | 比較的軽度だが、歯に細かいヒビが入ることも |

特に多いのが「グラインディング」と「クレンチング」で、就寝中に行われることが多く、自分では気づきにくいのが特徴です。

グラインディング

最もよく見られる歯ぎしりタイプ

「ギリギリ」という音がすることが多く、家族に指摘されて気づくケースが多い。

歯が平らにすり減り、エナメル質が剥がれて象牙質が露出しやすくなる。

つめ物が外れたり、クラウンが欠けたりしやすい

クレンチング

音が出にくいため気づきにくいタイプの歯ぎしり

就寝中だけでなく、仕事中や運転中など「集中しているとき」にも起こる

顎の筋肉(咬筋・側頭筋)が強く緊張し、朝の顎の痛み、頭痛、肩こりの原因に

ボツリヌス療法(ボトックス注射)が有効なケースも多い

タッピング

歯を「カチカチ」と鳴らす軽い動き

頻度は少ないが、神経質・緊張傾向のある人に見られやすい

一見軽度だが、振動が蓄積すると歯根や詰め物に影響が出ることもある

歯ぎしりの怖さ

私たちの噛む力は、想像以上に強く、男性の平均最大咬合力は50~70kg、女性の平均最大咬合力は30~50kgです(ご自身の体重と同じくらいの咬合力がかかるとイメージされると良いかと思います)。

日常的にピーナッツやフランスパンなど硬めの食材も問題なく噛めるのは、この「噛む力」のおかげです。

食事中は意識下でコントロールできている噛む力ですが、歯ぎしり中には無意識にその数倍の力がかかる事もあります。

また、食べ物などのクッションもなく、ダイレクトに歯に負担がかかる事を考えると、歯ぎしりの恐ろしさがイメージしやすいと思います。

| 状況 | 噛む力の強さ | 意識 | 歯へのダメージ |

| 食事中 | 30~70kgf | コントロールあり | 食べ物がクッションになる |

| 歯ぎしり中 (就寝時) |

100~300kgf | 無意識 | 歯に直接強い力がかかる |

歯ぎしりの主な原因

歯ぎしりの原因は、はっきりしない事も多いですが、様々な要因が複合的に絡み合って発症する「多因子疾患」と考えられています。 以下に代表的な要因を挙げます。

精神的ストレス・心理的要因

不安・緊張・怒り・プレッシャーなどの情緒的負担が引き金になることが多いです。脳が過緊張状態のまま睡眠に入ると、無意識のうちに顎の筋肉が活動しやすくなります。

睡眠の質の問題

歯ぎしりは、浅い眠り(レム睡眠)や覚醒に近いタイミングで頻発します。睡眠時無呼吸症候群(OSA)や中途覚醒が多い方では、発症リスクが高くなります。

咬合異常(噛み合わせの問題)

歯列の不正、詰め物や被せ物の高さが合っていない、など咬合不均衡があると、顎が無意識にバランスをとろうとして歯ぎしりが生じるケースがあります。

遺伝的要素・性格傾向

歯ぎしりは家族内で発症傾向が見られることから、遺伝的体質も関与しているとされています。また、几帳面・完璧主義な性格傾向の人に多いというデータもあります。

薬物・カフェイン・嗜好品

SSRIなどの抗うつ薬の副作用で歯ぎしりが増えるケースが報告されています。

また、カフェインやアルコールの過剰摂取、喫煙も関連があるとされます。

歯ぎしりの治療法

歯ぎしりそのものを止める治療法は今ところなく、「歯ぎしりを弱める、歯ぎしりによる歯へのダメージを緩和する」対症療法が主になります

ナイトガード(就寝用マウスピース)

歯ぎしりから歯と顎を物理的に守る最も一般的な方法です。

保険対応で作れるケースもあります。

ストレスコントロール

ヨガ・アロマ・音楽など、自律神経を整えることが噛みしめの予防につながる可能性があります。

噛み合わせの調整

高さが合っていない詰め物や歯列の調整で、噛み合わせのバランスを改善します。

| 対策法 | 有効なタイプ |

| ナイトガード (マウスピース) |

全タイプ共通で効果的 |

| 噛み合わせ調整 | グラインディング クレンチング |

| ストレスマネジメント | クレンチング タッピング |

| ボツリヌス療法 | 強いクレンチングに特に効果的 |

歯ぎしりについてのご理解を

歯ぎしりは、ご自身では気づきにくい上に、放っておくと歯の寿命を縮め、顎関節にもダメージを与える恐れもあります。

ですが、クリニックで指摘されても無関心な患者さんもいらっしゃり、そのまま悪化すると、前述の治療も困難となってします。

歯ぎしりについての理解を持っていただき、指摘された際は、早めの対症療法を行う必要がある事を心にとめておいていただければと思います。

ここまでこのブログを読んでいただいた、歯の治療に関心の高いあなたのご来院、お待ちしています。

今後ともよろしくお願いします。

高円寺PAL歯科医院 :https://kp-dental.com/

〒166-0003 杉並区高円寺南4-25-4 RESTA高円寺3F

電話:03-6383-1963

電車でお越しの方:

JR線 高円寺 駅南口より 徒歩2分