口腔外科

-

- STEP 1審査・診断

- お口の中を診察し、必要に応じてレントゲン撮影を行い、歯の状態や骨の位置を確認します。

-

- STEP 2抜歯についての説明

- 抜歯の必要性やリスク、術後のケアについて丁寧にご説明し、ご納得いただいてから処置を進めます。

-

- STEP 3局所麻酔

- 痛みをできるだけ感じないよう、局所麻酔をしっかり効かせてから抜歯を行います。

-

- STEP 4抜歯処置

- 必要に応じて歯ぐきを少し切開することもありますが、最小限の侵襲で丁寧に抜歯します。

-

- STEP 5止血・縫合・術後の説明

- ガーゼでの圧迫止血、必要に応じて縫合し、術後の注意点を詳しくご説明します。

- Q口腔外科ではどんな治療をするのですか?

- A口腔外科は、お口の中やその周辺の外科的な治療を専門とする診療科です。

具体的には、親知らずの抜歯、顎関節症の治療、外傷の治療、腫瘍の摘出、インプラント治療、歯ぐきの炎症や骨の病気の治療などを行います。 - Q妊娠中・授乳中の抜歯は可能ですか?

- A安定期(妊娠中期)であれば、通常の麻酔やレントゲン防護を行った上で抜歯可能です。

授乳中は薬剤選択に配慮しながら対応します。 - Q高齢者や持病があっても抜歯できますか?

- A高血圧、糖尿病など内科的管理下であれば対応可能です。

必要に応じてかかりつけ医と連携し、安全を確保して抜歯します。 - Q抗凝固薬(ワーファリンなど)を内服中でも抜歯できますか?

- A最新のガイドラインでは、多くの抗凝固薬は内服継続のまま抜歯が可能とされています

ただし、止血管理を徹底し、かかりつけ医と連携して安全に処置を行う必要があります。 - Q親知らずは必ず抜くべきですか?

- Aケース・バイ・ケースです。

斜めや真横に埋伏している場合、隣の歯の虫歯や歯周病リスクが高まるため、早めに抜歯を検討した方がよいです。 - Q抜歯前に何か準備しておくことはありますか?

- A特にありませんが、体調を整えていただくことが必要です。

痛みなどがある時は、抜歯できません。

また、抜歯当日は、時間に余裕をもってご来院ください。 - Q抜歯後の腫れや痛みはどのくらい続きますか?

- A通常の抜歯であれば、2~3日で落ち着きます。

抜歯の程度によりますが、通常の抜歯であれば、腫れ・痛みは通常2~3日がピークで、1週間程度で日常生活に支障がないレベルに落ち着く事が多いです。

切開などが必要な難抜歯については、2週間以上痛みが続く事があります。 - Q抜歯後に注意する事はありますか?

- A出血を促進してしまうような事は避けていただきます

・激しい運動や入浴は24時間控える

・傷口はむやみに触らない

・飲酒・喫煙は止血遅延につながるため避ける

・抜歯当日のうがいは避ける

等です。 - Q抜歯後、口が開けにくいのですが、大丈夫でしょうか?

- A通常は数日から1週間程度で徐々に改善していきます。

抜歯後、一時的に口が開けにくくなることがあります。

これは、抜歯による腫れや炎症が周囲の筋肉に影響を与えるために起こります。

もし、症状が長引くようでしたら、遠慮なくご連絡ください。 - Q抜歯した後の穴は、自然に塞がりますか?

- Aはい、抜歯した後の穴は、時間とともに自然に塞がっていきます。

最初は血餅ができ、その後、歯ぐきが盛り上がってきます。

完全に塞がるまでには、1ヶ月~2ヶ月程度かかります。

「口腔外科(こうくうげか)」と聞くと、病院で行う大きな手術や難しい治療を想像する方も多いかもしれません。

しかし、街のクリニックで行う日常的な歯科治療の中にも“口腔外科”の分野は含まれています。

特に「抜歯(ばっし)」はその代表的なものの一つです。

口腔外科とは?

口腔外科とは、歯・歯ぐき・顎(あご)・舌・粘膜など、口の中やその周囲に関する外科的な処置を行う分野です。

病院の歯科口腔外科では、顎の骨の手術や外傷、腫瘍などの専門的な治療が行われますが、一般歯科でも「抜歯」「小さな切開」「粘膜の処置」などを日常的に行っています。

当院では以下のようなケースに対応しております

おやしらずの抜歯

虫歯が進行し保存できなくなった歯の抜歯

歯周病による動揺歯(ぐらついた歯)の抜歯

抜歯後の止血・消毒・投薬管理

ちいさな粘膜のできもの(炎症など)の処置

抜歯とは?

抜歯とは、何らかの理由で歯を残すことができないと診断された際に、その歯を安全に取り除く処置のことです。できる限り歯を残す治療が基本ですが、以下のような状況では抜歯を検討します。

矯正治療の一環として、スペース確保のために抜歯を行うこともあります。

抜歯が必要になる、主なケース

1. 虫歯が進行している場合

歯の根の先まで虫歯が広がり、根管治療でも改善が見込めない場合、抜歯となることがあります。

2. 歯周病で歯がぐらついている場合

歯を支える骨が溶けてしまい、噛む力に耐えられなくなっている場合には、抜歯を選択することがあります。

3. おやしらず

横向きに生えたり、埋もれていたりする親知らずが、腫れや痛みを引き起こすことがあります。

そのような場合、抜歯によって症状の再発を防ぎます。

4. 歯並びや矯正のための抜歯

矯正治療の一環として、スペース確保のために抜歯を行うこともあります。

抜歯した方が良い、おやしらずのケース

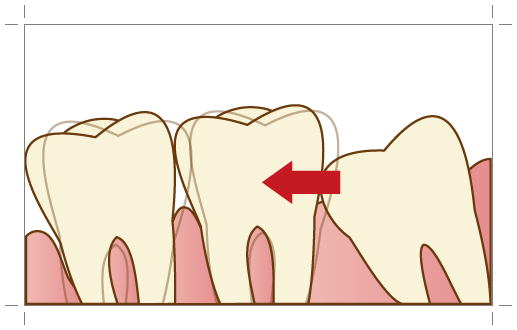

手前の歯に、よりかかっている

一見、あまり問題ないようにみえますが、手前の歯の虫歯や歯周病の原因になります。

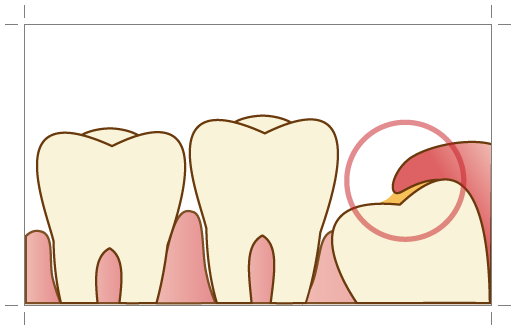

歯肉の中に埋まっている

親しらずのまわりが不潔になりやすく、腫れる原因になります。

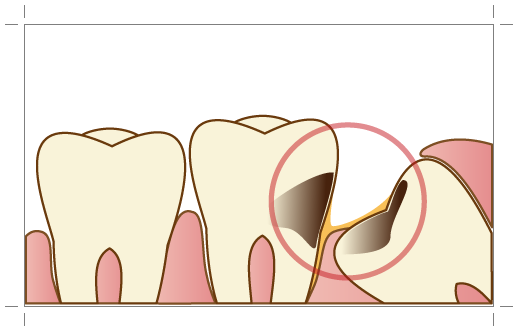

手前の歯の虫歯の原因になってしまっている

親知らずの存在が原因で、手前の歯が原因になってしまっています。

一刻も早く抜歯をする必要があります。

患者さんに、抜歯前に知って欲しい事

外科処置ですので、抜歯後、腫れ・痛み・出血が生じます(多くの方は数日、まれに数週間続く場合があります)。

抜歯部位の周囲に、あざが出来る事があります

痛みに伴い、開口障害、嚥下障害が出る事があります

歯の周りには細かい神経が走行している関係から、抜歯後、まれにしびれ感が起こる事があります

歯と骨の癒着などにより、当日抜歯を中断し、日を改めて再開することがあります(目安として処置時間20~30分程度)

実際の抜歯の流れ

安心して抜歯を受けていただくために、当院では以下のような手順で処置を行っています。

抜歯後の注意事項

抜歯後は、うがいはなるべくしないで下さい。

うがいをしすぎると血が止まらないばかりか、治癒を遅らせる原因となります。

多量に出血するようでしたら、お渡ししたガーゼを丸めて30分~1時間位咬んで、圧迫して止血して下さい。

傷口を指や舌等で触らないで下さい。

麻酔がきれるまでの間(1~2時間)唇や頬等を咬まないように気を付けて下さい。

本日は刺激物は避けて柔らかい食事にして、反対側で食べるようにして下さい。

歯ブラシは、指示があるまで直接傷口に触れないようにして下さい。

処方された痛み止めは服用してから30~1時間は、効いていません。

痛みがとれないからといって、続けて飲まないで下さい。

歯の状態によっては、多少腫れることがあります。

気になるようでしたら濡らしたタオルを顔に当てるようにして下さい。

但し、冷やしすぎると傷の治りが遅れたり、痛みが増したりする事がありますので注意して下さい。

次の事は避けて下さい(血行の良くなるような事)

長時間の入浴

激しい運動

夜更かし

飲酒

喫煙

抜歯後はお薬をお出しします。

抗生剤(主に炎症を抑え、出血や痛みを出づらくする)

一日三回(一回につき 1錠) 1 × 3日分 (毎食後)

鎮痛剤(痛みどめ)

痛い時一回 1錠 × 3回分

です。

抗生剤は忘れずに服用してください。

よくある質問